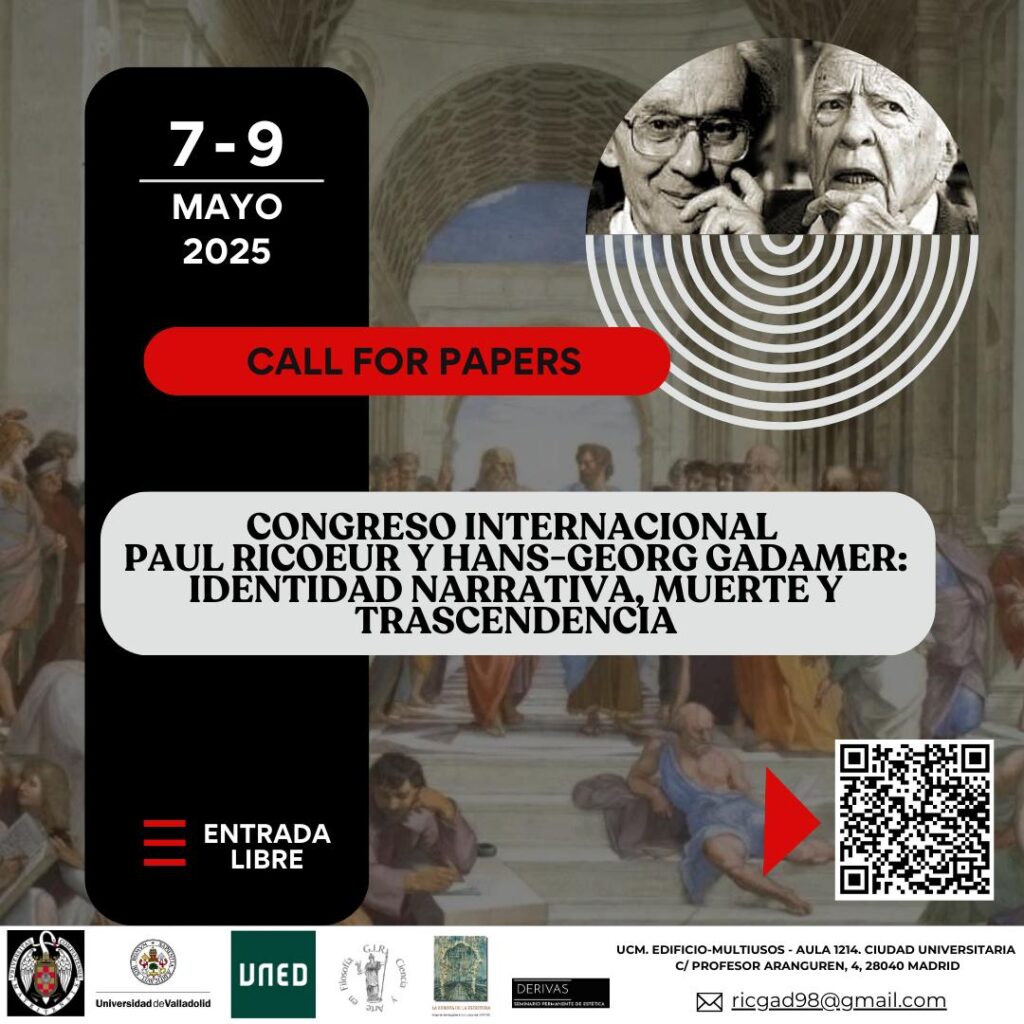

7, 8 y 9 de mayo de 2025

UCM, modalidad presencial

Ponentes confirmados: Tomás Domingo Moratalla (UNED), Vinicio Busacchi (UNICA), María

Jesús Hermoso Félix (UVa), José Manuel Chillón (UVa) y Gabriel Aranzueque Sahuquillo (UAM).

La pregunta por el sentido de la vida y el acontecimiento de la muerte ha sido una constante a lo largo de la historia del ser humano, expresándose a través de diversos medios, culturas y sociedades. La inevitabilidad de la muerte y la finitud humana se han contemplado como rasgos definitorios de cómo significamos nuestras experiencias cotidianas y el factum de sabernos vivos. De igual modo, esto ha condicionado los diversos relatos sobre la muerte propia y ajena y, en última instancia, ha caracterizado también una cierta antropología donde la vulnerabilidad, la mortalidad y la pregunta por el sentido de la vida quedan imbricadas. Así pues, a modo de recuerdo o evocación, la finitud parece reclamar a su contraparte, a razón de ello en los planteamientos de diversos pensadores y pensadoras estas reflexiones emergen intrínsecamente vinculadas a la posibilidad de la trascendencia. La finitud aparece entonces no ya como un mal evitable, sino como el polo que junto a la significatividad de la vida nos ofrece una autocomprensión integral, cuidadosa, crítica y dinámica. Tal inquietud toma voz en diversos planteamientos de distintos autores y autoras e hilvana la correspondencia entre muerte y trascendencia: ¿por qué motivo un ser tan finito y mortal como el ser humano puede, en ocasiones, llegar a saberse en plenitud? ¿Cómo llega a acontecer el sentido en nuestras experiencias cotidianas haciendo variar el significado de nuestra propia narrativa vital? ¿De qué modo se expresa la trascendencia humana en las distintas expresiones culturales, imágenes y lenguajes de nuestras tradiciones? ¿Qué papel juega la muerte en todas ellas?

Bajo este horizonte, la irrupción de la hermenéutica contemporánea ha venido a resignificar dichas preguntas bajo una mirada novedosa. El despliegue de una antropología hermenéutica, donde la identidad pasa a ser comprendida como una generación poética, fruto de la narración del relato tanto propio como externo, ha dotado a estas preguntas de una potente semántica. Cuestiones como la dinámica del reconocimiento, la importancia de la alteridad, el acontecimiento del sentido vivido, la racionalidad simbólica, el carácter histórico de la comprensión y la defensa de una identidad narrativa han ubicado a las preguntas sobre la muerte y la trascendencia en un lugar central en sus desarrollos. Esta cuestión se hace manifiesta en diversos hermeneutas, pero ella vincula de manera especial las filosofías de dos autores fundamentales para el desarrollo de la hermenéutica filosófica: Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur.

La finitud juega en la ontología hermenéutica gadameriana un papel protagonista, en la medida en que Gadamer sostiene desde la publicación de Verdad y Método I que desde el platonismo el ser humano ha tomado consciencia de esta relación entre mortalidad y trascendencia. Escuchando distintas voces, la propuesta gadameriana dibuja una antropología hermenéutica desde la cual el ser humano se comprende como un ser simbólico. Tal es el que punto que, en una de sus últimas obras, El último dios, el autor termina vinculado su propuesta hermenéutica al problema de la trascendencia humana, no sólo porque este sea capaz de desfundar la epistemología positivista sino porque, a su vez, nos abre al problema ontológico y nos permite dar una vuelta a considerar al ser auténticamente pensado como trascendencia. También es relevante la aproximación que Gadamer hace en El estado oculto de la salud a estas cuestiones, analizando cómo las distintas interpretaciones sobre la finitud también quedan vinculadas a las antropotecnias, a la enfermedad, a la salud, a la sanación y a la medicina, tanto somática como psíquica. Esta pregunta es, pues, un eje en toda la filosofía de Gadamer.

Del mismo modo, Ricoeur ha tematizado estas cuestiones en distintas obras a lo largo de su vida. Cabe señalar, entre las primeras obras, el análisis elaborado en Finitud y culpabilidad y en La simbólica del mal en torno a la cuestión del hombre falible y su relación con la culpa, el mal y el pecado donde la dialéctica entre finitud y trascendencia articula la matriz de su análisis. Podemos destacar, a su vez, la importancia que Vivo hasta la muerte tiene en la obra de Ricoeur si atendemos a su obra desde la relación entre identidad narrativa, muerte y trascendencia y cómo ella se despliega en las figuras del superviviente, del moribundo, de los imaginarios, de una trascendencia inmanente al relato y del sentido del reconocimiento y de la alteridad. Cuestiones como el perdón, la esperanza, el olvido y la memoria, entre otras, articularán gran parte de su propuesta ética y antropológica.

ENVIO DE PROPUESTTAS:

Están bienvenidas propuestas de investigación dentro de los siguientes ámbitos filosóficos y que se vinculen con la obra de los autores expuestos: Hermenéutica; Fenomenología; Filosofía de la muerte; Filosofía y trascendencia; Antropología filosófica; Transhumanismo; Vitalismos; Filosofía trágica; Ética y sus discursos narrativos.

Las propuestas de comunicación tendrán una extensión de entre 150 y 300 palabras, e incluirán además el nombre del autor o autora, correo electrónico de contacto, 5 palabras clave, filiación institucional y un breve CV de unas 150 palabras. Todo irá en un mismo documento.

Idiomas: castellano; inglés; italiano; francés y portugués.

Enviar las propuestas antes del 16/03/2025 al siguiente correo: ri******@gm***.com o adjuntar en este mismo cuestionario junto a la semblanza curricular (en un mismo documento Word o PDF): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4ZvyFd1yRgzbV-LUWRMtNSnlxAX8xuPq5erJlBJuRleL4EQ/viewform?usp=header

Llegado el momento se hará llegar a los posibles participantes tanto la aceptación de la propuesta como el cronograma a realizar.

Comité científico: María Jesús Hermoso Félix (UVa), Jordi Massó Castilla (UCM), Tomás Domingo Moratalla (UNED), Vinicio Busacchi (UNICA), Gabriel Aranzueque Sahuquillo (UAM), José Manuel Chillón (UVa), Beatrice Sofia Vitale (UCM) y Jorge Benito Torres (UVa).

Comité organizador: Beatrice Sofia Vitale (UCM), M. Begoña Collantes Sampedro (UNED) y Jorge Benito Torres (UVa).